東網電視

更多新聞短片

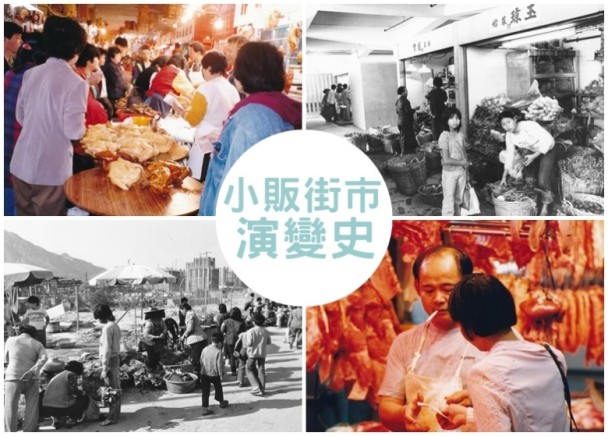

一幅幅陳舊照片,見證着小販街市的幕幕變遷。

1/11

近年貧富懸殊愈見嚴重,今時今日市面上的小販售賣電話配件,甚或賣傘賣手袋,連雞蛋仔小販車也絕無僅有,市面上重啟小販墟市及公營街市的討論不絕於耳。回望上世紀60、70年代,小販可說是走上「黃金時代」的道路,大量內地移民湧港,不少人走上街頭為生計叫賣。想當年「走鬼檔」卻以出售農產及熟食為主,一個小檔可養活幾代基層市民。

直至80、90年代,政府為取締稱為「市垢」的小販,一方面大量清拆舊有小販市場,難免激起部分販商請願,甚至罷市的反彈;另一方面,則透過興建大量方便管理的市政街市,取締小販,小販為了生存,只得競投望可在市政街市「落戶」,不用再「走鬼」。

當年新建的市政街市非常現代化,有扶手電梯、部分天台更設兒童遊樂場,甚得主婦歡迎,小販經濟漸見式微。直至回歸後,隨着政策改變,不少新落成的公共屋邨均自設街市,政府已不再着手興建公營街市,直至2008年9月灣仔街市啟用後,至今未有新公營街市落成。

時移勢易,近年屋邨街市被投資者變賣及加租,導致物價飛升,天水圍、東涌及深水埗等地再有小販生力軍被迫走上街頭,為的只是賺錢餬口。經濟高飛,社會卻仍有人要走回頭路。

監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇表示,社會對街市需求,由殖民時代協助小販,至現時成為社區規劃的重要民生部分,而公營街市能夠抑制私營街市過度上揚的物價,更有助市民成為小商戶自力更生。她認為,現時社會對公營街市需求極大,政府曾指已為東涌預留公營街市用地,望盡早兌現承諾。

※《東方日報》見證香港歷年轉變,東網為你搜羅更多昔日各區不同街市、墟市及小販珍貴照片,一同懷緬我城變遷。如果想看更多那些年的墟市舊相,可登入並讚好東網facebook網址:https://www.facebook.com/onccnews ,重溫相片中你我熟悉的社會。

(上環●1981年)上環街市於1906年是以紅磚砌成的英式建築物,至90年代,相中的南座被拆卸。

(屯門●1982年)新墟街市當年啟用,因此前方的臨時小販市場被清拆。

(元朗●1984年)當年的元朗炮仗坊小販架起帳篷擺賣,饒有特色,聚眼看極似泰國旅遊景點美功鐵道市場。

(地點不詳●1996年)大年初一,市民湧到街市燒臘檔,搶購放在摺枱上的各式燒味。

(西環●1981年)西營盤街市舉行檔位競投,讓當年面臨拆卸的上環街市檔主,可以轉到荷李活道街市繼續擺檔。

(牛頭角●1982年)當年雨季,牛頭角街市日日水浸,販商掛起諷刺標語抗議。

(黃大仙●1987年)自黃大仙下邨重建後,該處的小販檔連同尚德街一併消失,當年小販因安置問題曾召開記者會。

(荃灣●1981年)荃灣街市是該區首個市政街市,當年天台遊樂場極受歡迎。

(深水埗●1983年)1960年代,北河街是條連接碼頭的沿海小街暨街市,至80年代因填海,海景已不復見,但墟市地位至今未變。

(跑馬地●1993年)市政總署清拆集祥街的小販攤擋,原址於1996年建成黃泥涌市政大廈。